새 삶들이 있습니다!

마당이야기를 이쯤에서 맺으려고 작정했는데, 여기저기서 꼼지락거리며 난리가 났습니다.

도대체 누구기준으로 가족을 삼는 것이냐, 나는 호적에도 없는 뜨내기였느냐며 손짓 합니다. 그것만으로도 부족했는지 온갖 기를 한 곳에 모아 향기 날립니다.

주렁주렁 농익은 열매를 매달고 의기양양 하늘바라기하는 모습도 보입니다.

대충 눈에 들어오는 녀석들 몇 가지만 소개하고 마당가진 여자의 자랑일색을 마치려했는데,

아무래도 이거 큰일 났습니다.

점점 자신이 없어집니다. 어쩐지 이야기가 끝없이 지속 될 불길한(?) 예감이 듭니다.

주인여자가 이 집에 머무는 내내 쉽게 끝나지 않을 수다만 같으니 어찌하면 좋을까요.

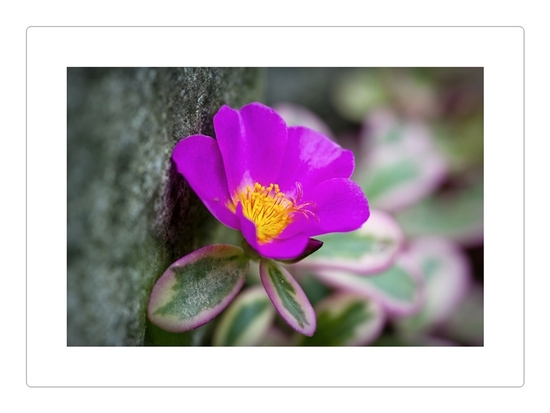

저것 보십시오!

돌 틈에 뿌리내리고 이만한 생명력을 보았느냐며 새치름하게 쳐다보지 않습니까.

손에 닿기만 하면 온갖 풀기 머금은 초록빛이 다 죽어 넘어진다는 주인여자의 살벌한 기운에도 생존한 꽃입니다.

막대기 같은 주인여자 손이 아무렇게나 찔러 넣고 흙을 덮었는데 살아남았습니다.

이거야말로 인간승리, 아니 식물계의 대 승리가 아니고 무엇이겠습니까?

서양채송화 종류로만 알고 꽃집에서 사와 텃밭과 잔디의 경계용 돌 틈에 심었습니다.

정확한 이름을 알아냈지만, 입안에 우물거리다가도 돌아서면 까먹는 외국말입니다.

‘포테리카’라고 하는데, 암기과목 꽝이었던 실력이 다 드러나는지 영 외워지질 않네요.

형형색색 잎을 지녀서 카멜레온이라는 별명이 있답니다.

가끔 사람도 주변상황에 따라 변화무쌍한 색을 지니기도 해야 할 경우가 있지요.

처녀시절, 속이 훤히 비춰지는 남자보다 도통 간파하기 힘든 대상에 더 끌리기도 했습니다.

연애기법의 한 방편인지도 모르고 넋이나가 매력이려니 흠뻑 빠졌던 기억이 있네요.

자칭 머슴이라 투덜대는 주인남자가 바로 그러했답니다.

전혀 포테리카의 고운 연분홍빛 꽃잎은 닮지 않은 자태로 말이지요.

올 여름 한 계절이 다 접히도록 땅바닥에 쭈그리고 앉아 꽃대를 쳐다볼 것만 같습니다.

꽃다운 이십대를 추억하면서.

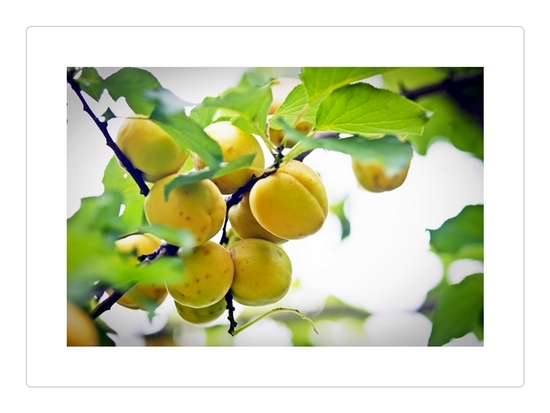

봄의 초입에 초록 잎보다 먼저 피어 꽃가루 흩날리던 살구나무.

가지가 휘늘어지도록 제 자식 품고 서있습니다.

무더운 한낮 열기 머금고 점점 태양의 빛깔을 닮아갑니다.

한 숨 돌릴 새 없이 자식걱정 다닥다닥 어깨위에 올라앉은 내 어머니가 마당 중앙에 서 계신 것으로 다가옵니다.

무게를 지탱할 수 없는 날이면 비어있는 빨랫줄에 턱하니 기대어 쉽니다.

지난 주말 이사한 딸네 집에 왔다가 단 하룻밤 묵고 가신 친정어머니 생각나 잠시 울컥합니다.

좀 더 있다 가시라는 딸의 응석에, 내가 쉬러왔냐. 집구경하면 된 거지.

어머니의 평생은 그러하셨습니다. 쫓기듯, 얽매이듯 옹골진 당신의 부분이 없습니다.

애오라지 바쁘게 가야하는 이유가 날짜 맞춰놓은 동네 품앗이 때문이랍니다.

주인여자는 빨래 널다가 떨어질듯 매달린 살구열매를 쳐다봅니다.

손을 대지 않고도 입가에 열매가 닿네요.

문득 장난기 섞인 생각을 해봅니다.

감나무 밑에 입 벌리고 누워 감 떨어지길 바란다는 말속의 게으른 여자가 되어, 살구나무 아래 돗자리 깔고 눕고 싶다는.

세월아 흘러라. 두렵지 않노라 쉬어가면 그만인 것을.

마음이라도 넉넉하고 여유롭게 물 흐르듯 떠맡기면 좋겠습니다.

살구나무 아래서만큼은 늙어가는 어머니도, 요양원 침대위에서 손녀딸 애타게 기다릴 치매할머니도 일부러 떠올리지 않을 겁니다.

익어가는 열매들에게 모든 탓 돌려놓고 못된 년이 되어볼 겁니다.

뒤란에서나 앞뜰에서나 마구 솟아나는 풀포기가 있었습니다.

이름은 모르지만 똑같은 풀들이 집단으로 있으니, 잡초도 아닌듯하여 주인남자는 한곳에 옮겨 심어놓았습니다.

두고 보자 무엇이 되나.

시간이 흐르면 뭔 꼴이라도 갖춥니다.

사람 키우는 일에도 그러하지요. 꼭 기다림이 따릅니다. 조급증을 보이면 당사자도 지켜보는 이도 지쳐갑니다.

드디어 자신의 존재를 확실히 알려옵니다. 꽃대를 내미는가싶더니 한 다발씩 피었습니다.

공부하기 지독하게 싫어하는 주인여자가 야생화도감을 펼쳐듭니다.

아무리 오며가며 입양한 가족이라지만, 이름은 찾아줘야 하니까요.

재미있는 이름 ‘끈끈이 대나물’입니다.

줄기 윗부분 마디 밑에서 끈끈한 진이 묻어난다기에, 호기심 발동하여 만져봅니다.

역시 끈적이는 것이 꿀이라도 발라놓은 느낌이네요.

따로 유전자검사(?) 따위는 하지 않아도 될 우리가족 끈끈이 대나물을 소개합니다.

분명한 제 이름값을 하느라 야생화인데도 내 집의 일원으로 꿋꿋이 마당을 지킵니다.

사색에 또 잠겨보게 하는 녀석들입니다.

불평 한마디 없이 제자리 잘 지킨 덕에 가족으로 당당히 족보에 올랐습니다.

냄비에 물 끓듯 팔딱거리는 주인여자가 물끄러미 바라보다 부끄러워 고개를 못 듭니다.

하여간 참을성 하고는 좁쌀만큼도 없는 아낙이니까요.

뜨거운 여름 긴긴 햇살도 의연히 버텨낸 결실들이 곳곳에 있습니다.

창밖으로 마당가족들을 향해 모기소리만한하게 속삭여봅니다.

여자의 가느다란 목소리가 방충망 철사 칸을 빠져나가 마당에 활자가루로 쏟아집니다.

고맙다, 얘들아!

곁에 있어주어 정말 고맙다고.

2010년 6월 29일

마당가족 덕분에 다시 일어나며.